«Вы хотели узнать программу Шестой симфонии, но я ничего не могу сообщить Вам, так как брат держал её в своих мыслях. Он унёс эту тайну с собой в могилу. Но если Вы всё-таки хотите, я сообщу Вам то немногое, что узнал от брата. Первая часть представляет собой его жизнь, сочетание страданий, душевных мук с непреодолимым томлением по Великому и Возвышенному, с одной стороны, борьбу со страхом смерти, с другой — божественную радость и преклонение перед Прекрасным, перед Истиной, Добром, всем, что сулит вечность и небесное милосердие. Так как брат большую часть своей жизни прожил ярко выраженным оптимистом, он закончил первую часть возвращением второй темы. Вторая часть, по моему мнению, представляет собой ту радость жизни, которая не может сравниться с преходящими мимолётными радостями нашей повседневной жизни, радость, музыкально выраженная необыкновенным пятидольным размером. Третья часть свидетельствует об истории его развития как музыканта. Это не что иное, как шалость, игра, развлечение в начале его жизни до двадцатилетнего возраста, но потом всё это делается серьёзнее и кончается достижением мировой славы. Её и выражает триумфальный марш в конце. Четвёртая часть — состояние его души в последние годы жизни — горькие разочарования и глубокие страдания. Он приходит к мысли, что слава его как художника преходяща, что сам он не в силах побороть свой ужас перед вечным Ничто, тем Ничто, где всему, что он любил и что в течение всей жизни считал вечным, угрожает бренность», — так в одном из писем писал Модест Ильич Чайковский, брат композитора.

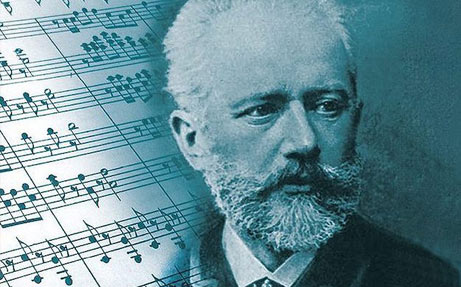

Шестая, или «Патетическая», симфония была написана Чайковским незадолго до его смерти в своем доме в Клину. Музыковеды считают ее самой загадочной и трагической. Историю ее создания Петр Ильич держал в тайне от своих друзей и близких, однако дотошные исследователи его творчества буквально по месяцам и даже дням определили, как Чайковский подошел к созданию этого произведения, какие события и люди могли оказать влияние на сочинение им музыки в том виде, в каком ее услышали первые слушатели во время премьеры в Санкт-Петербурге.

За девять дней до кончины

Чайковский говорил, что в симфонию вложил всю свою душу, однако во время премьеры 16 октября 1893 года петербургская публика, по выражению самого автора, осталась в недоумении. Хотя перед исполнением симфонии композитор и был встречен бурной овацией, после концерта восторгов высказано не было. Через два дня после премьеры Чайковский, анализируя произведенное его музыкой впечатление на публику, с удивлением отмечал, что с этой симфонией творится что-то странное, а между тем сам он ею гордится более, чем каким-либо другим своим сочинением.

А, казалось, еще за несколько дней до этого в его жизни наконец наступила светлая полоса, он был полон сил, все дни проводил на репетициях с оркестром, а вечерами — с близкими по духу людьми, которые в шутку себя называли «Четвёртой сюитой Чайковского» («сюита» в значении «свита»). В их воспоминаниях о днях, предшествовавших премьере, отмечается его приподнятое настроение. Он был «очень весел, шалил как никогда, и шутки сыпались как из рога изобилия».

Через 9 дней после исполнения Шестой симфонии Петр Ильич скончался. Симфонию исполнили еще раз через несколько дней после похорон композитора. Она прозвучала в зале Дворянского собрания и была принята публикой как гениальное творение, в котором композитор словно предсказал свой трагический уход. Потрясение вызвала финальная часть. «Финал начинается как скорбная песнь о разбитых надеждах, может быть — о погибшей жизни, — пишет исследователь творчества композитора Людмила Михеева. — Мелодия не доводится до конца — она недопета, словно не хватает сил, и сникает трагически, уже не способная к великолепному распеву… Лирическая и скорбная медленная заключительная часть симфонии несет в себе образы не только печали, но и сочувствия, протеста против несправедливости судьбы, тоски по недостижимому, недостигнутому идеалу, преклонение перед ним. Постепенно замирает, истаивает звучание. Завершился жизненный круг. Все растворилось в небытии». Словно сердце уже не в силах биться как прежде, удары его становятся все реже, а звук все тише — до полной остановки.

Ощущение пустоты и тщеты стремлений

Любопытно, что задумал свою последнюю симфонию Петр Ильич еще в 1891 году. И хотя пятидесятилений композитор тогда находился на пике славы, но он чувствовал усталость от жизни. При этом музыка не давала ему покоя и рождалась в его голове, заставляя сохранять созданное на бумаге. Тогда он писал князю Константину Романову, что мечтает создать грандиозную симфонию, которая и завершит его карьеру, и он надеется «не умереть, не исполнивши этого намерения». Судьба предоставила ему такую возможность…

За то время, пока Чайковский вынашивал идею о создании этой симфонии, в его жизни произошло множество самых разнообразных событий. Была написана «Пиковая дама», и с огромным успехом прошла ее премьера в Праге, шла работа над эскизами к симфонии Es-dur, писалась музыка оперы «Иоланта» и балета «Щелкунчик». Восторг публики и неприятие критикой – все это уже было рутиной в жизни композитора. Но все равно после провала «Иоланты» и «Щелкунчика» он испытывал душевную подавленность: «Меня эта брань, повторяю, не огорчает, но тем не менее я все эти дни находился в отвратительном состоянии духа, как всегда, в подобных случаях. Когда живешь поглощенный ожиданием чего-то важного, то после наступления ожидаемого является какая-то апатия, отвращение к труду и ощущение какой-то пустоты и тщеты всех наших стремлений».

Приняли как родную

В эти дни он решает съездить в Монбельяр к своей воспитательнице Фанни Дюрбах. Биографы Чайковского приписывают этой поездке почти судьбоносное значение. Два дня, которые композитор провел со своей гувернаткой, так повлияли на него, что он принялся за сочинение Шестой симфонии.

Вот как сам композитор описал время, проведенное с Фанни, после 44-летней разлуки, в своем письме к брату Модесту:

«Впечатление я вынес необыкновенно сильное и странное, волшебное: точно будто на 2 дня перенесся в сороковые годы. Fanny страшно моложава, похожа на прежнюю как 2 капли воды, и так как она положительно только и живет воспоминаниями о Воткинске и относится к далекому прошлому на манер сестрицы, – то оно ожило в моей памяти с поразительной реальностью. Рассказам не было конца. Я видел массу своих тетрадей, сочинений, даже рисунок аптеки. Она прочла мне много писем мамаши, Зины, Лиды (!!! на отличном французском языке), моих собственных, Колиных, Веничкиных и т.д. В особенности ценны письма мамаши. Все это она мне завещала, а покамест подарила одно мамашино письмо […] Fanny не сделала при приходе моем никаких сцен, не плакала, не удивлялась моей перемене, – а просто, точно будто мы только что расстались. Но в оба дня, перебирая старые воспоминания и читая письма, мы оба постоянно удерживались от слез».

Чем же так дорога была композитору эта женщина, с которой он не виделся с детства, но память о которой жила в его сердце, как оказалось, всю жизнь?

Сам Чайковский не оставил своих воспоминаний о первой воспитательнице, а вот его брат Модест посвятил ей целую главу, начав свое повествование с того, что «в 1844 г. 22-х лет отроду приехала она из Montbeliard в Россию для приискания места гувернантки» и сразу отказалась от одного хорошего места, «руководствуясь только смутной антипатией». Положение девушки было незавидным, поскольку больше ей никто помогать не собирался, а денег на жизнь не оставалось, и тут, на ее счастье, в семье Чайковских возникла нужда в гувернантке для старшего брата Николы 6 лет. Как пишет Модест Ильич, «M-elle Fanny сразу понравилась моей матери; так легко и скоро принять в свой дом совершенно до этого неизвестную особу так же рискованно, как и поступить в неведомую семью, так что обе, очевидно, понравились друг другу одновременно». В семье ее приняли как родную.

Стеклянный ребенок

Петру на тот момент было всего четыре с половиной года, но мальчик горячо просился учиться вместе со старшим братом, и его желание было исполнено.

Петр, как пишет его брат, тогда еще ничем не выделялся, но он всегда был баловнем и любимцем благодаря кротости, мягкости и привязчивости к лицам, заботившимся о нем.

«Не избежала его очарования и новая гувернантка, — вспоминает Модест Ильич. — Несмотря на то, что он был младший из учеников Фанни, учился он лучше других, был необыкновенно добросовестен в занятиях. Внешним образом он был очень легким для воспитания ребенком, например, делать выговоры ему или наказывать приходилось гораздо реже, чем других; но внутренне он был несравненно сложнее и труднее всех остальных вследствие своей крайней чувствительности. Обидеть, задеть его, расстроить мог всякий пустяк, поэтому в обращении с ним надо было быть всегда настороже. В выговорах, замечаниях то, что другие дети пропускают мимо ушей, у него глубоко западало в душу. И при малейшем усилении строгости расстраивало его так, что становилось страшно. Однажды Фанни, забывши, с кем имела дело, в замечании по поводу скверно сделанного урока упомянула и о том, что жалеет нашего отца, который трудится, чтобы зарабатывать деньги на воспитание детей, а они так неблагодарны, что не ценят этого и небрежно относятся к своим обязанностям. Брат Николай выслушал это и нисколько не с меньшим удовлетворением бегал и играл в этот день с командой подчиненных ему мальчиков, а Петр оставался весь день задумчив и вечером, ложась спать, когда и сама Фанни забыла о выговоре, сделанном утром, вдруг зарыдал и начал говорить о своей любви к отцу и оправдываться в несправедливо возводимой на него неблагодарности к нему.

Вследствие этого не только к наказаниям не приходилось никогда прибегать, но и в замечаниях быть очень осторожным. Это был стеклянный ребенок, обращаться с ним приходилось очень заботливо и внимательно. Чтобы направлять его, надо было постоянно понимать его, и Фанни именно имела это свойство, так что когда через четыре года она покинула наше семейство и до нее начали доходить слухи о том, что ее Pierre изменился к худшему, т.е. стал ленив, капризен, она была глубоко убеждена, что это происходит от того, что никто другой не понимал его так, как она».

Счастливейшее время

Фанни была требовательной учительницей, составившей строгий график занятий для детей семьи Чайковских — с 6 часов утра до вечера. Даже в свободные часы дети должны были заниматься «действенными упражнениями». Будущий композитор после уроков сразу бежал к фортепиано или «принимался за сочинение стихов, так что и получил даже прозвище «le petit Pouchkine»». Свои сочинения он показывал только Фанни, но она мало обращала внимание на этот его дар. «Будущности музыканта она не хотела для своего любимца и поэтому отнюдь не поощряла его таланта», — пишет Модест Ильич.

«Счастливейшими моментами их жизни были субботние вечера, — продожает брат Петра Ильича свой рассказ о детстве. — Занятий не было, и в долгие зимние темные часы Фанни со всеми старшими детьми любили сидеть в комнате, освещенной только лампадой, и рассказывать по очереди разные истории… Насколько гувернантка и дети сжились и подружились, как были счастливы, можно судить из того, что Фанни и все ее ученики сохранили навсегда воспоминания об этом времени как о счастливейшем в их жизни».

Если вас заинтересовала история отношений маленького Пети с его учительницей, то вы легко найдете ее в интернете и прочитаете до конца. В ней много трогательных моментов, которые, как мне кажется, во многом могут служить пояснениями ко всему творчеству Чайковского.

***

Шестая «Патетическая» симфония Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Монреальского симфонического оркестра в Симфоническом доме 26 ноября в 19:30. В программе также будут исполнены «Баллада» Сэмюэля Кольриджа-Тейлора и Концерт для виолончели с оркестром Эдварда Элгара. Билеты: $34.49 — $172.46.